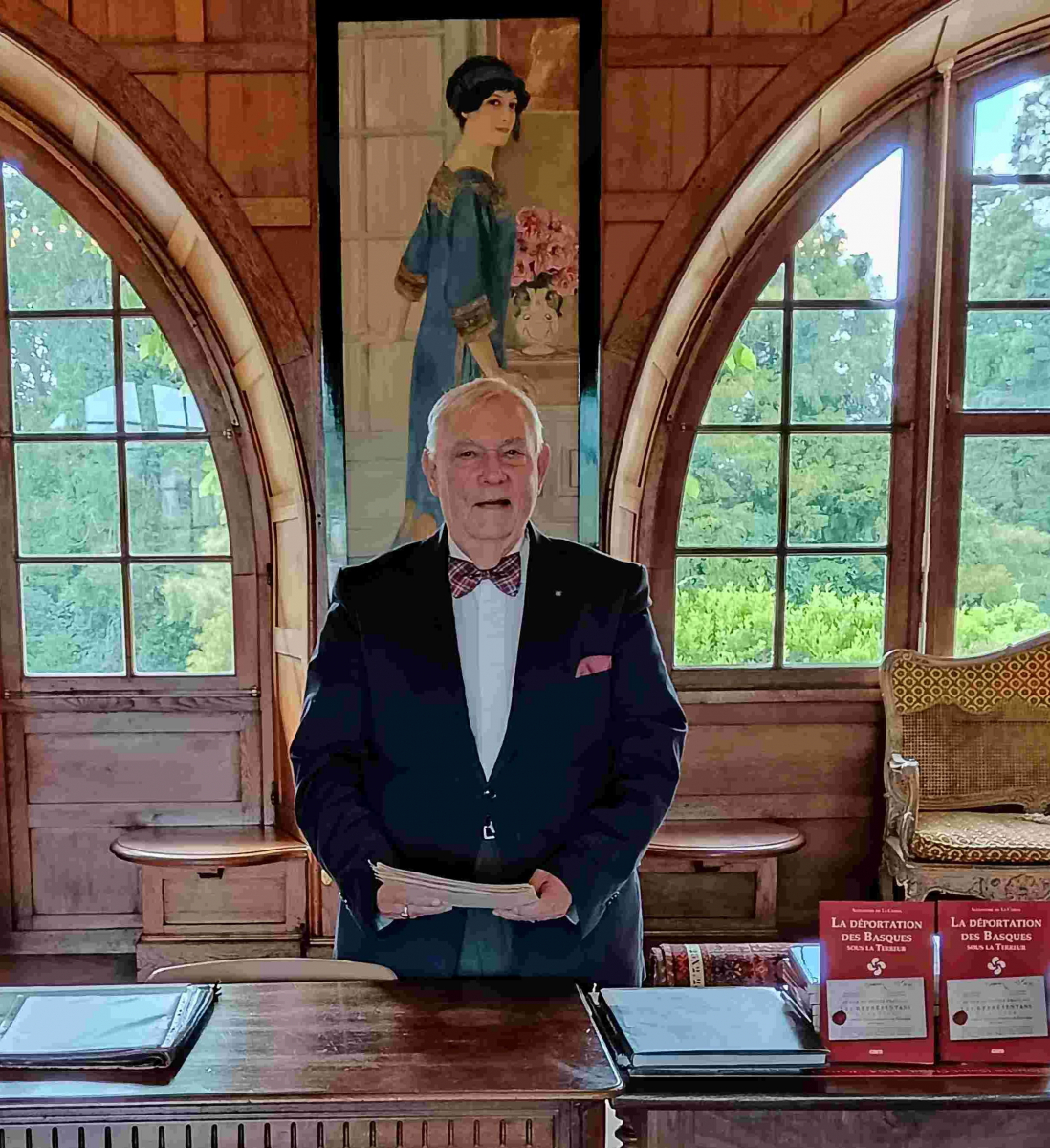

Conférence sur la déportation des Basques sous la Terreur (et tous les "délires" tragiques" de la révolution de 1789) dans le Grand Salon d'Arnaga , la belle demeure d'Edmond Rostand à Cambo : un public très intéressé par le sujet, beaucoup de dédicaces du livre d'Alexandre de La Cerda qui vient d'être réédité chez Cairn et en conclusion, un très sympathique verre amical avec le millésime 2017 du château Miller-La Cerda accompagnant les fameuses "tartelettes amandines" selon la recette de Cyranooublier - l'adjoint à la Culture de Cambo, Robert Poulou, et ses collègues du CA de l'association des Amis d'Arnaga et d'Edmond Rostand - notre auteur-conférencier était particulièrement heureux de compter la présence du Dr Jean-Michel Garat, l'initiateur et président du Biltzar des écrivains basques de Sare dont Alexandre de La Cerda fut lauréat (en 2010 !).

Car, ne fut-ce pas à Sare, précisément, que ce funeste épisode de l'histoire du Pays Basque dont c'est le 230ème anniversaire, connut son dénouement le plus tragique ?

En effet, le 22 février 1794, un arrêté des « représentants du peuple » Pinet et Cavaignac décrétait « infâme » le village de Sare (ainsi qu'Itxassou et Ascain) et ordonnait l'éloignement de tous leurs habitants à plus de vingt lieues. La mesure fut aussitôt exécutée : après avoir été entassés dans leur église, 2.400 habitants de Sare furent conduits dans 150 charrettes à Ciboure et à Saint-Jean-de-Luz rebaptisée « Chauvin-Dragon » où ils furent soumis aux quolibets, vexations et lapidations des membres de la « Société Révolutionnaire ».

Parqués dans les églises et d'autres bâtiments désaffectés, ils furent bientôt rejoints par des milliers d'autres compatriotes arrachés à leur maison à Saint-Pée, Itxassou, Espelette, Ascain, Cambo, Macaye, Mendionde, Louhossoa, Souraïde, Aïnhoa, Biriatou etc...

Mais les déportés ne restèrent pas à Saint-Jean-de-Luz qui ne fut, hélas, qu'une première étape sur le chemin de croix des malheureux. Bientôt s’ébranla sur les routes le long cortège des déportés accompagné de charrettes où l'on avait jeté pêle-mêle ceux qui ne pouvaient marcher par eux-mêmes : vieillards, femmes en train d’accoucher, enfants en bas-âge et grabataires. L'itinéraire fut spécialement établi de manière à traverser des quartiers mal famés, notamment à Saint-Esprit, où une population trouble et famélique leur réserva le plus terrible des accueils...

L'hiver 1794 fut particulièrement rigoureux, les températures descendaient parfois à -15° et les prisonniers mouraient en chemin comme des mouches ; les enfants qui réussissaient à survivre à ce cauchemar étaient livrés à eux-mêmes. @L'arrivée des survivants à destination - des églises et des bâtiments désaffectés des Landes, du Gers, du Lot-et-Garonne, des Hautes-Pyrénées et du Béarn, jusqu'au Cantal et en Lauraguais - ne signifie aucunement la fin de leur supplice, bien au contraire.

Le 24 mai 1794, les autorités révolutionnaires décidèrent que les déportés seraient soumis à des travaux forcés, publics ou chez les particuliers. Les Basques ne pouvaient quitter la commune à laquelle ils étaient assignés, sous peine d’être mis aux fers pendant six ans pour les hommes, ou six ans de prison pour les femmes, avec au préalable, une exposition d'une heure pendant trois jours, je cite : « sur l'échafaud, au regard du peuple ».

Il paraît difficile aujourd'hui de s'imaginer les horribles conditions d'existence et de survie de ces malheureux : entassés dans les églises (229 dans la seule église de Capbreton) dans le froid, sans nourriture, au milieu de populations étrangères, au moins par la langue, sous la surveillance d'autorités hostiles ; la liste des décès ne faisait que s'allonger.

Le supplice des déportés basques prit fin le 28 septembre 1794, les « représentants » Baudot et Garrot autorisèrent les survivants à rentrer chez eux. Les déportés trouvèrent leurs maisons dévastées, pillées et brûlées, la terre en friche ou les récoltes volées, les bourgs vidés de leur population. La ruine était totale. De timides mesures de répartition n'aboutirent pratiquement jamais, quelques responsables furent vaguement inquiétés. Il ne nous reste de cette terrible époque que des chants comme celui des fugitifs de Sare « Sarako iheslarien Kantua ».