Le grand prix du Palmarès 2024 célébré dans la belle demeure d'Edmond Rostand et de Rosemonde Gérard à Cambo a été attribué à « Martin, basque dans le Nouveau Monde » d’Itxaro Borda.

L’occasion de rappeler quelques faits historiques :

- On sait aujourd'hui que Jacques Cartier et les Français ne foulèrent pas les premiers le territoire actuel du Québec et du Canada.

Les Amérindiens avaient d’abord colonisé ce territoire. Et, bien avant eux, des Magdaléniens de la préhistoire originaires sans doute de notre région avaient réussi à traverser l’Atlantique au moment des dernières glaciations sur de fragiles esquifs de peau tendue. On a trouvé dans des grottes de l’Etat de Virginie aux USA des armes de même facture que notre propre art paléolithique et taillés dans de la pierre provenant du Sud-Ouest. Plus tard, autour de l'an 1000, les Vikings avaient établi des campements sur les côtes de Terre-Neuve et du Labrador. Ce sera ensuite au tour des Basques.

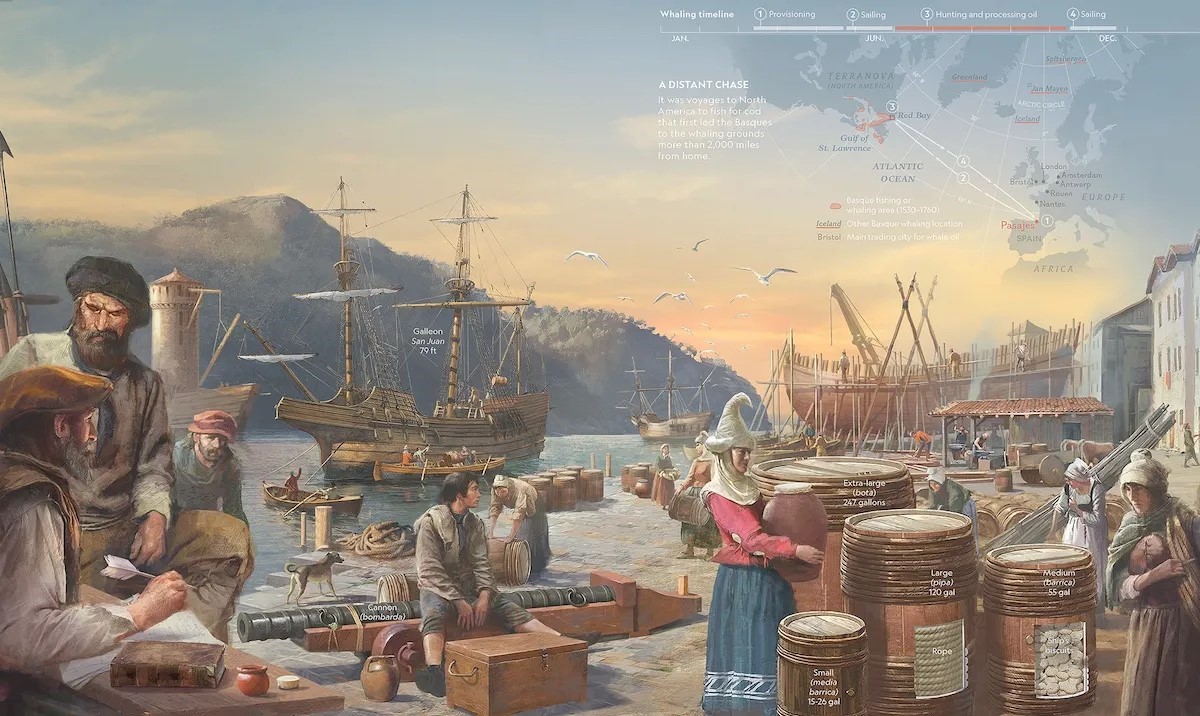

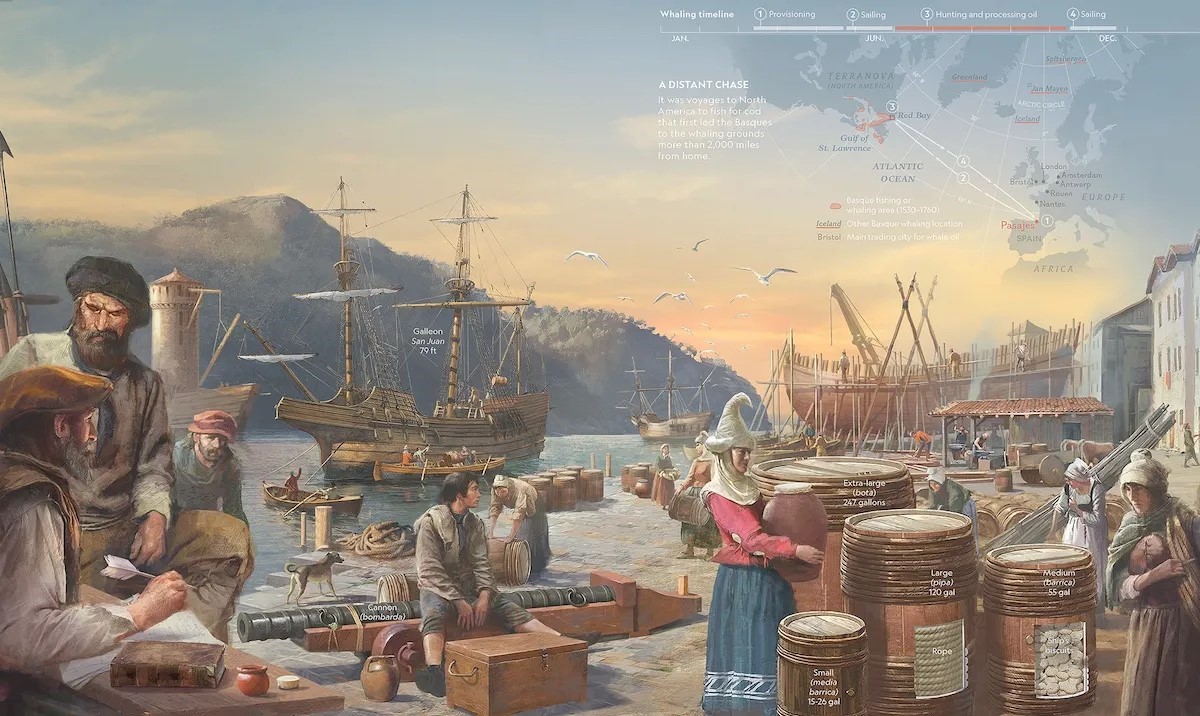

- Selon un mémoire de 1710 provenant des archives de Saint-Jean-de-Luz, les Basques avaient découvert Terre-Neuve en 1392.

Grands navigateurs, ils avaient longtemps chassé la baleine dans le golfe de Biscaye. Avec la raréfaction de la ressource, ils avaient été amenés à s'aventurer toujours un peu plus loin vers l'Amérique, à la recherche de baleines et de bancs de morue. Ces pêcheurs basques qui fréquentaient depuis des décennies les « terres neuves » et les rives du Saint-Laurent au Canada, s’adonnaient aussi au commerce ou traite des fourrures grâce à leurs relations privilégiées avec les Amérindiens autochtones, lesquels avaient même adopté un certain nombre de mots et d’expression de l’euskara, comme nous le verrons tout-à-l’heure

Les Basques étaient donc en quelque sorte les premiers « trappeurs » dans cette région de l’Amérique du Nord.

Et c’est, donc, bien résolus à défendre l’antériorité de leurs droits que nos compatriotes avaient accueilli le chef d'expédition français Pierre du Gua de Monts, principal bénéficiaire du monopole de la traite des fourrures qu’Henri IV lui avait attribué pour favoriser le peuplement de Québec face aux menaces anglaises.

Une bataille navale avec les Français avait même tourné au profit d’un navire basque commandé par Martin Darretche et toutes ces escarmouches avaient eu également leur part d’influence sur les fameux procès de sorcellerie au Labourd en 1608.

Des traces de leur passage subsistent encore aujourd'hui, mises en valeur au Parc de l'aventure basque en Amérique. Ce centre d'interprétation historique consacré à cette partie peu connue de l'histoire du Québec se trouve à Trois-Pistoles d'où est partie notre expédition d'Indianoak. Il a été créé à la suite de la découverte, sur l'île aux Basques (une île dans le fleuve Saint-Laurent), de fours en pierre utilisés par les Basques pour fondre le gras de baleine.

Un testament avait été rédigé par un capitaine basque.

Par ailleurs, on sait que les Amérindiens fréquentaient aussi l'île aux Basques depuis longtemps. Il est probable que les deux peuples pratiquaient le commerce. Certains considèrent l'île aux Basques comme le lieu des premiers échanges commerciaux entre Européens et Amérindiens dans le Saint-Laurent.

Ces contacts entre les Basques et les amérindiens ne se sont sans doute pas limités à la traite des fourrures. Au cours de leurs relations avec les peuples amérindiens, notamment les Micmacs et les Innus (appelés souvent « Montagnais ») dont les langues différaient autant entre elles qu'avec celle des Basques, les Amérindiens devaient évidemment trouver un moyen de communiquer pour réaliser ces échanges. commerciales.

Quand deux peuples doivent franchir la barrière linguistique pour se comprendre, deux possibilités se présentent : ou bien l'un apprend la langue de l'autre (comme c'est le cas dans la plupart des échanges commerciaux modernes), ou bien on crée ce qu'on appelle un pidgin.

Un pidgin est une langue extrêmement simple, au vocabulaire assez restreint et à la grammaire rudimentaire, qui se crée spontanément pour faciliter la communication entre individus ou peuples ayant des langues différentes. Pour construire le pidgin, les locuteurs utilisent des mots de leur langue maternelle, qu'ils organisent selon une version très simplifiée de la grammaire de leur langue. Si un pidgin survit assez longtemps et que son contexte d'utilisation s'élargit, il est possible qu'il devienne la langue maternelle des enfants des deux communautés. Un pidgin appris par des enfants s'appelle un créole. Il n'a jamais existé de créole basque-amérindien. Mais est-il permis d'imaginer que des peuples ayant eu des contacts pacifiques, comme c'est le cas pour les Basques et les Amérindiens, aient développé un pidgin ?

Après un examen du lexique de ce pidgin, on constate que les mots qui semblaient d'origine française sont tous des mots qui se retrouvaient aussi en basque (par emprunt). De plus, ces mots possédaient un trait morphologique propre au basque : ils se terminaient presque tous par un -A, lettre qui marque l’article défini d'un mot basque. Le mot pidgin «kapitaina» ('capitaine') en est un bon exemple : mot apparemment français, il existe aussi en basque, A étant l’article.

Mais le pidgin basque-amérindien (qu'on appelle «souriquois») contient évidemment des mots d'origine véritablement basque.

Ainsi, en 1616, un missionnaire jésuite de Port-Royal en Nouvelle-Écosse relève le mot «Adesquidex» («adiskide» signifie 'ami' en basque) utilisé par les Amérindiens lorsqu'ils venaient à leur rencontre. Egalement, un missionnaire français de Tadoussac note en 1603 que les Innus (aussi appelés «Montagnais») utilisent le mot «ania» («anaia» signifie 'frère' en basque), pour aborder les Français (alors qu'ils utilisaient un mot autochtone entre eux pour désigner un frère). Le nom du pidgin lui-même, «souriquois», semble d'origine basque : «souriquois» pourrait vouloir dire «celui de Souris» (une rivière du Nouveau-Brunswick où les Basques avaient un comptoir de commerce) ; peut-être aussi est-ce un dérivé du basque «zurikoa», qui signifie 'celui du Blanc', faisant allusion au fait que ce pidgin n'est utilisé par les Amérindiens que lors de leurs contacts avec les Blancs.

On a étudié le lexique du pidgin souriquois pour tenter d'en dégager les mots dont l'origine basque est la plus probable.

Et on arrive à une liste de quelques dizaines de mots, parmi lesquels :

pidgin - basque

elege, 'roi' errege 'roi'

endia, 'plusieurs choses' handia , 'grand'

kea, 'fumée' kea, 'fumée'

kezona, 'homme' gizona, 'homme'

makia, 'bâton' makila, 'bâton'

echpada, 'épée' ezpata, 'épée'

origna, 'orignal' oreina, 'orignal'

L'exemple par excellence est le mot québécois "orignal" (désignant un animal nord-américain), qui tirerait son origine du basque "oreina".

Encore au début du XVIIème siècle, les interprètes des Européens utilisaient avec les Amérindiens le pidgin basque

C’était la langue de commerce la plus couramment utilisée avec les peuples autochtones. Mais l'aventure basque en Amérique prit fin quand la France imposa un monopole sur les richesses de la Nouvelle-France et interdit à quiconque d'en faire l'exploitation. Les Basques deviennent alors indésirables dans les colonies françaises. Désireux de poursuivre leurs affaires en Amérique, des Basques de Saint-Jean-de-Luz font alliance avec les Micmacs pour contrer les Français et continuer à commercer. Mais la présence française est trop importante et les Basques doivent céder vers le milieu du XVIIème siècle, ce qui entraîna évidemment l'extinction du pidgin, ce langage basco-Amérindien.

En fait, lors d'un colloque universitaire auquel j'avais participé, selon les universitaires Bruce Bradley, de l'Université anglaise d'Exeter, et Dennis Stanford, de Washington (USA), des groupes d'Hommes de Cro-Magnon ( européens) serait déjà parvenus jusqu'aux rives de l'Amérique du Nord durant le dernier maximum glaciaire vers la fin de la glaciation de Würms, il y a 17.000 ans. Cette hypothèse s'appuierait sur les importantes similitudes découvertes entre la civilisation nommée franco-basco cantabrique développée à l'époque du Solutréen (entre 22 et 17 000 ans av JC) et Clovis culture, une des + anciennes en Amérique 11.500 av JC fin ère glaciaire.

Une série de plusieurs dizaines d'outils de pierre de style « basco-cantabrique » - donc européen - datant entre 19.000 et 26.000 ans, ont été découverts en six endroits différents de la côte Est américaine analyse prouvée pierre provenait de notre région !