L'anniversaire de la disparition de Francisco Goya le 16 avril 1828 à Bordeaux nous offre l'occasion de revisiter quelques « liens » du célèbre peintre dont on ignore souvent les origines basques… avec notre Euskal Herria !

Précisément, n'est-ce pas sous l'égide de l' « Autoportrait aux lunettes » de Goya préfigurant l'importante exposition sur son bicentenaire prévue en 2028 à Bayonne, à laquelle participera le Louvre, que sa présidente Laurence des Cars était récemment venue au musée Bonnat-Helleu pour découvrir l'avancement des travaux et constater le grand soin apporté aux œuvres / voir l'article d'Anne de La Cerda dans « Baskulture » du 28 mars : https://www.baskulture.com/article/visite-de-la-prsidente-du-louvre-sur-le-chantier-du-muse-bonnat-helleu-8175

Or, cet « Autoportrait aux lunettes » conservé dans les belles collections de notre musée bayonnais - qui sera exposé à sa réouverture en novembre, à laquelle s'est attelé le jeune directeur dynamique Barthélémy Etchegoyen Glama - avait déjà, il ya une dizaine d'années, fait la une de l'actualité après avoir été authentifié lors d'expertises au Louvre, contrairement à l'œuvre figurant au musée Goya de Castres, jusque-là considérée comme l'originale et celle de Bayonne, une toile réalisée par les élèves du maître. D'ailleurs, à la suite de cette bonne nouvelle, une copie de cette toile - désormais authentique de Goya - avait été exposée aux Arènes de Bayonne, lors de la corrida goyesque, dénommée ainsi car les toreros y utilisent des costumes similaires à ceux en vigueur à l'époque de Goya : paillettes quasiment absentes et broderies pour seules décorations…

Aquelarre, sorgiñak & autres liens de Goya avec le Pays Basque

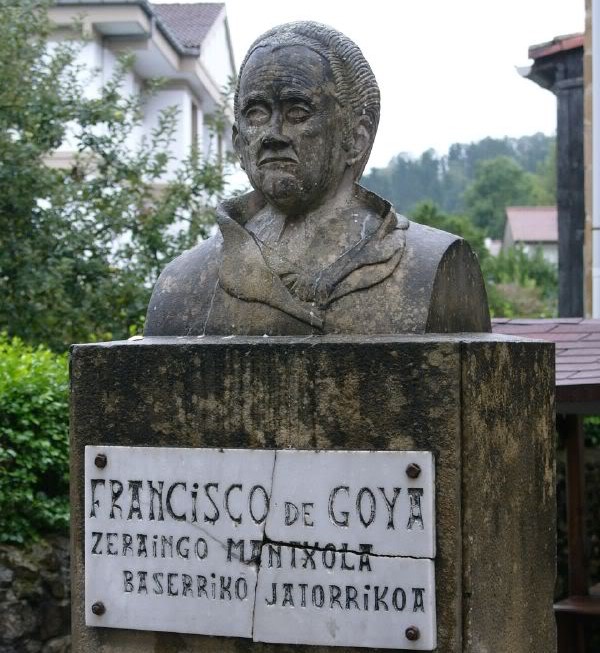

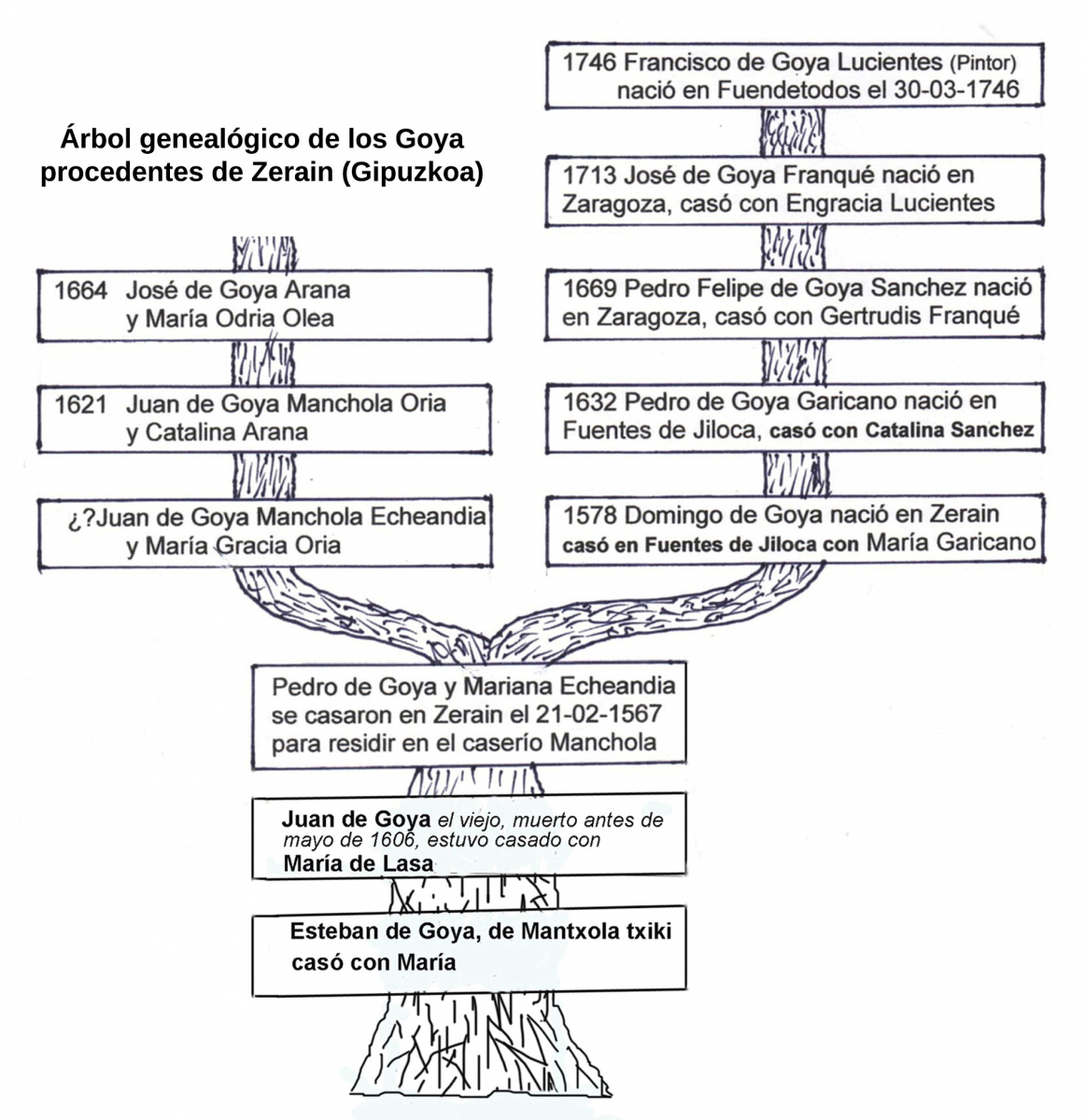

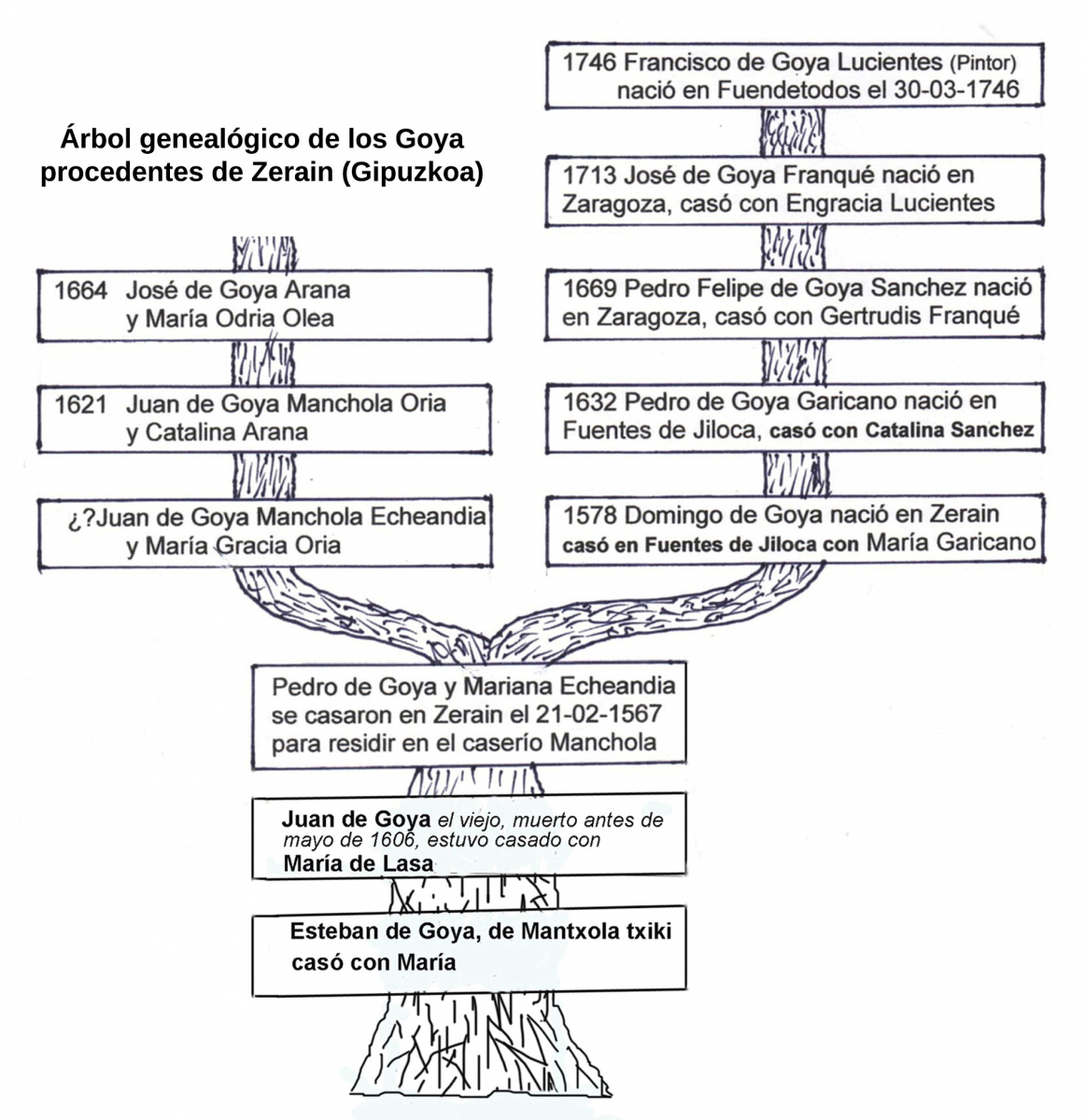

L'arrière-arrière-grand-père de Goya, Domingo de Goia y Echeandia (traduit plus tard en Goya y Villamayor), naquit en 1578 à Zerain, cette petite enclave du Goierri au cœur du Guipuzcoa, dans le baserri (ferme, en basque) de Mantxolatxiki, toujours existant. Maître d'œuvre, il s'installa en Aragon, d'abord vers 1625 à Fuentes de Jiloca où il fut chargé de construire le clocher de l'église, puis à Saragosse, où naquirent le grand-père et le père du peintre. Il semblerait que Domingo de Goya aurait prouvé sa noblesse, de par son origine basque, lors de son installation en Aragon, et changé son nom maternel d'Echeandia en Villamayor.

Quant au peintre lui-même, selon certains historiens, Francisco de Goya y Lucientes aurait entrepris en 1792 des démarches pour prouver sa « vizcainía » ou origines basques de Biscaye afin d'établir sa noblesse et d'obtenir les privilèges et droits que cela lui conférait, ainsi qu'à son fils ("le reciban información de filiación, vizcainía y nobleza", soit la "réception de filiation, Biscaïnité et de noblesse"). Sans que l'on soit certain de l'aboutissement de ses démarches...

Et Goya n'a pas manqué d'intégrer des éléments basques dans certaines de ses peintures. Ainsi, sur son Portrait de la Marquise de Santa Cruz, la lyre est ornée d'un lauburu, la croix basque (photo ci-dessous).

Par ailleurs, il a peint quelque vingt-cinq portraits de personnes d'origine basque, comme celui du général José de Urrutia, originaire de la maison infançonne de Zalla, près de Bilbao. Goya l'a peint vers 1798 dans sa tenue militaire espagnole, arborant sur sa poitrine la croix d'émail blanc sur le ruban bicolore orange-noir de l'ordre militaire russe de Saint-Georges, encore de nos jours synonyme de bravoure sur les champs de bataille / voyez mon article du 15 février 2018 :

https://www.baskulture.com/article/au-temps-de-goya-des-militaires-hispaniques-dans-les-troupes-russes-1437

À propos des liens de Goya avec le Pays Basque, voici un extrait d'un chapitre que j'avais écrit pour le bel album sur la peinture basque de Michel de Jauréguiberry (éd. Pimientos) : « C'est sans doute le malheur des nations ou des peuples sans Etat que de voir souvent ignorés les trésors culturels produits par leur génie propre. Et l'on ignore généralement le Navarrais Juan de Gasco qui exerce surtout en Catalogne au XVe siècle, le Biscaïen du XVIème siècle Francisco de Mendieta dont on connaît le « Serment des Fors de Biscaye par Ferdinand le Catholique » , ou le Guipuzcoan Baltasar de Echave qui œuvra à la même époque au Mexique. Et surtout, leur compatriote Ignacio de Iriarte dont les paysages qui constituèrent plus d'une fois le fond des toiles de Murillo faisaient l'admiration de ce dernier.

Pour mémoire, indiquons encore que Zurbaran était d’une ascendance basque proche, tout comme Goya : était-ce le souvenir de récits familiaux concernant les procès de sorcellerie au Labourd et dans la Navarre proche, au début du XVIIe siècle ? Ou bien son amitié avec le financier bayonnais François Cabarrus, dont la sœur était mariée à un Haraneder, propriétaire de la « Maison de l’Infante » à Saint-Jean-de-Luz, et dont le secrétaire, Leandro Fernandez de Moratin, expert ès-sorcellerie, deviendra un intime de Goya et le suivra en exil en France ? Peut-être Goya s’était-il attardé dans « la cathédrale du diable » à Zugarramurdi, en franchissant les Pyrénées ?

Toujours est-il que, bien avant ses célèbres « peintures noires » d’où sourd l’hallucinante fureur du « Pré au bouc », l’« Aquelarre » des scènes de sorcellerie et de mythologie basques avait déjà inspiré Goya. En particulier, un « Aquelarre » qu’il peignit entre 1797 et 1798 pour la maison de plaisance des ducs d’Osuna aux environs de Madrid (photo de couverture de notre article). Dans toute cette production, on retrouve l’assemblée des « sorgins » autour d’un akerra « satanisé » et, dans « Asmodea », l’envol vers le sabbat avec au fond le profil caractéristique de la montagne des « Trois Couronnes » vue de La Rhune. Paysage que Goya revit en juin 1824, sur le chemin de l’exil vers Bordeaux, la diligence à bord de laquelle il voyageait ayant marqué un arrêt à Urrugne pour le remplacement des chevaux : « là-bas, depuis la place, le peintre apercevait la montagne des Trois Couronnes qui, telle une borne, pointe vers l’Espagne » Et sans nulle doute, sur ce chemin, La Rhune vers laquelle, selon la tradition, s’envolaient les sorcières vers le sabbat d’« Aquelarre ».