L’antique couvent San Telmo un temps devenu arsenal militaire et prison a retrouvé après transformations et agrandissement son lustre d’antan. Il abrite une importante collection permanente sur la ville et le Pays Basque d’antan qu’il fait bon de redécouvrir lors d’une visite de temps à autre. A l’occasion d’une exposition temporaire par exemple.

Jusqu’au 11 mai prochain, deux expositions totalement différentes s’offrent au visiteur, la première « D’Ipuscua a Gipuzkoa - 1025-2025 » retrace 1000 ans d’histoire de la province, la seconde « Forêts de mémoire » se propose de traiter des régimes totalitaires de façon artistique à travers les modes opératoires de ces régimes, leur façon de survivre et ce qu’il en subsiste quelques générations plus tard.

« D’Ipuscua a Gipuzkoa - 1025-2025 » intéressera certainement les amateurs de l’histoire locale par un voyage didactique traversant le dernier millénaire : découvrir l’évolution de la province historique, à partir d’une zone géographique diffuse, devenir une entité concrète avec une personnalité juridique propre et des institutions qui ont perduré jusqu’à nos jours.

Pour en savoir plus, avant de découvrir l’exposition in situ :

La connaissance de l’histoire la plus ancienne du territoire a été entravée par le manque de documents, une carence d’informations expliquée en présentant Gipuzkoa comme une entité primitive soumise à l’organisation d’autorités externes. Mais grâce à l’archéologie nous savons que les acteurs locaux jouèrent un rôle important dans son évolution historique. C’est pourquoi Iosu Etxezarraga, commissaire de l’exposition, a voulu profiter du millième anniversaire de la première mention du territoire - en 1025 – pour présenter une remise à jour du panorama historique.

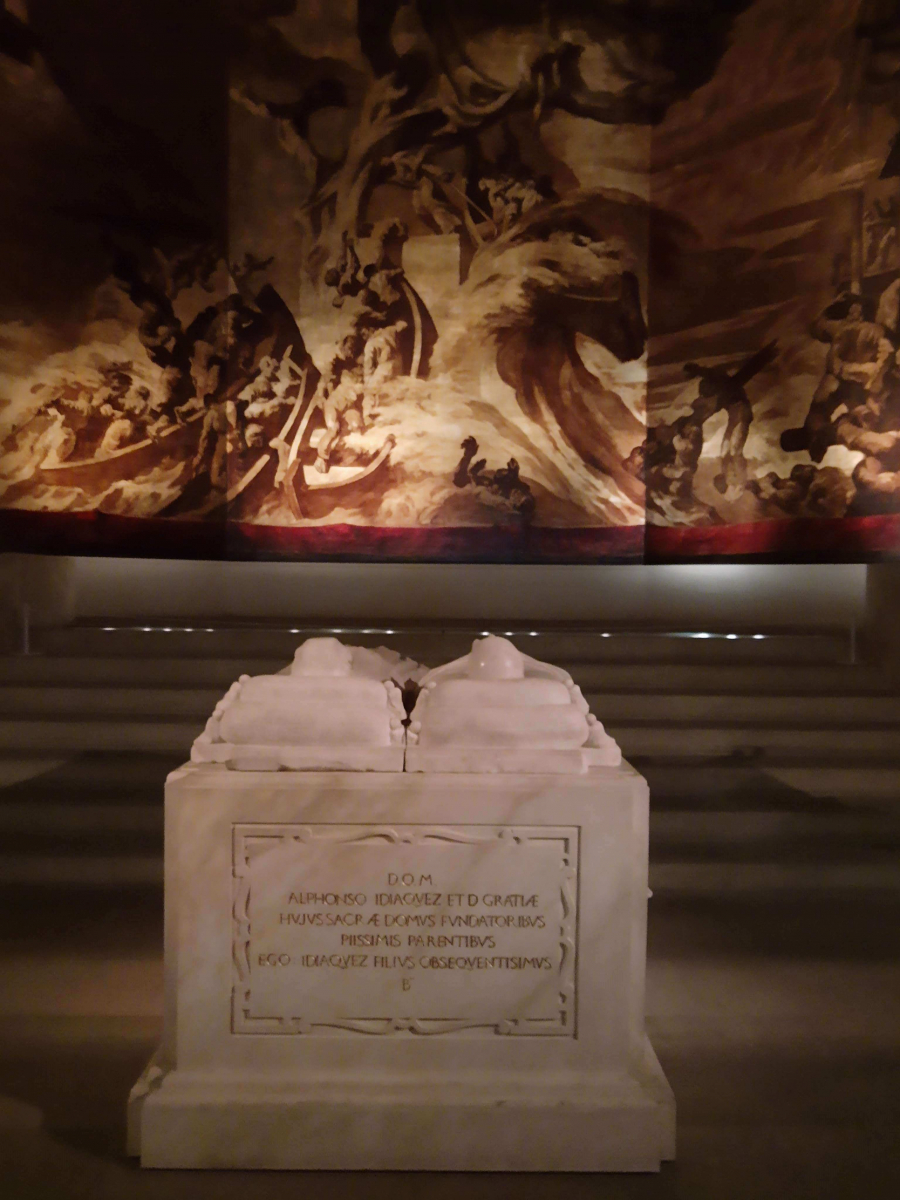

En 1025, le couple formé par García Acenáriz (seigneur d’Ipuscua) et Gayla fit don au monastère de San Juan de la Peña de l’église San Salvador d’Olazabal (située dans la commune d’Altzo), ainsi que d’autres propriétés de la contrée de Tolosa et d’Aia-Zarautz. C’est cet acte qui délimite l’ébauche du noyau territorial qui s’agrandira au fil des siècles par l’apport de domaines nouveaux, notamment lors de mariages de seigneurs locaux.

Un territoire qui s’agrandit, assez éloigné des principaux pouvoirs politiques du XIe siècle, ce qui ne signifie pas pour autant qu’il était déconnecté du monde environnant. C’est vers la fin du Moyen Âge que territoire du Gipuzkoa aurait adopté peu ou prou sa configuration actuelle grâce à la création d’une confrérie, formée par l’union des principales cités, cette nouvelle institution agrandissant l’ancienne Ipuscua. Cette confrérie reçut l’appui (reconnaissance) du roi de Castille en 1397. Jusqu’en 1845 seule l’importante cité d’Oñati demeurait hors de la carte du Gipuzkoa actuel.

Pièces artistiques, archéologiques et documents retracent un millénaire d’histoire, pas forcément connue du grand public.

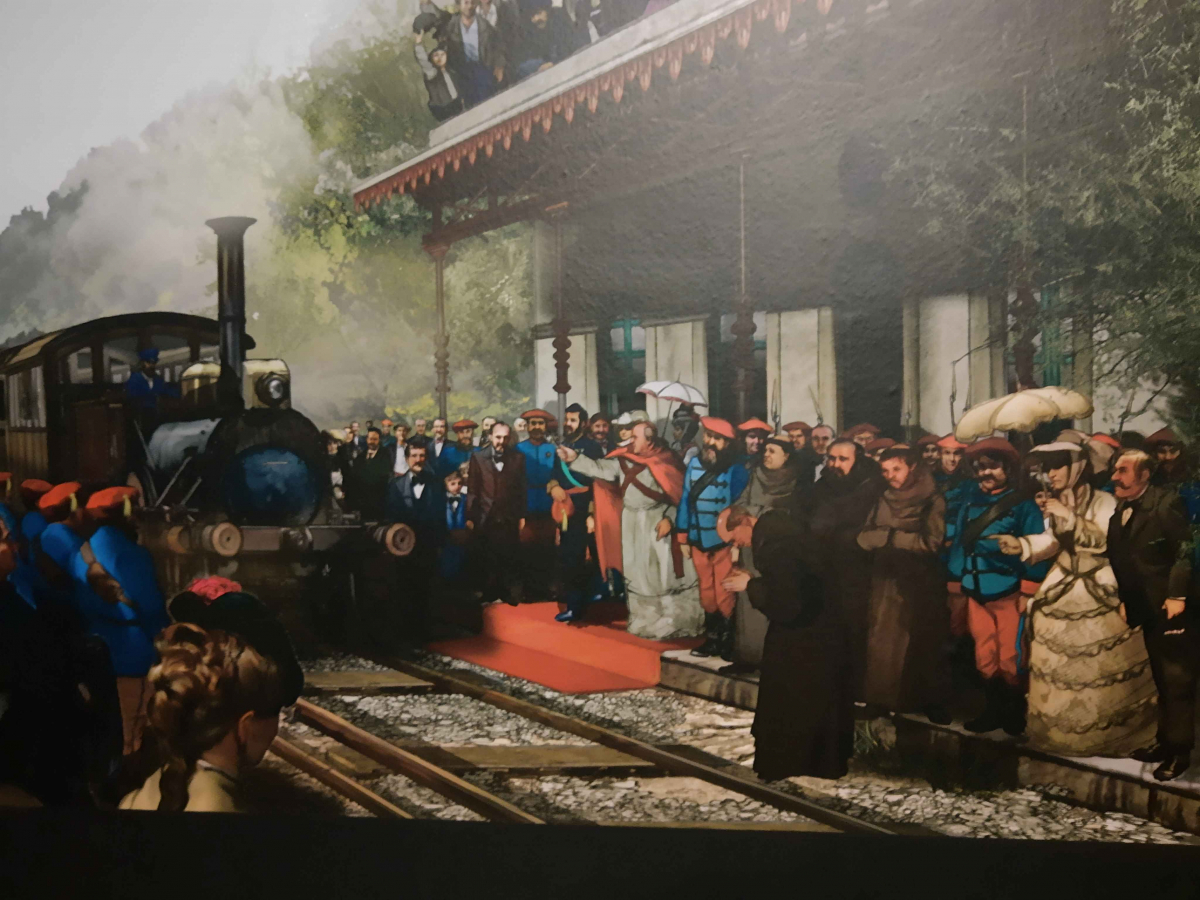

Le commerce, dont l’importation du cacao, la production d’armement, la construction navale ont participé depuis fort longtemps à la richesse de la province, du moins à une certaine population.

L’avènement des régimes libéraux au XIXe siècle et le centralisme de l’État, les guerres carlistes, provoquèrent des tensions importantes entre la province et le gouvernement central.

Après l’incorporation d’Oñati, et un conflit de prééminence avec Tolosa, Donostia/San Sebastián devint la capitale stable de la province que nous connaissons aujourd’hui.

« Forêts de mémoire », autre exposition temporaire, s’intéresse aux régimes totalitaires et à ce que la mémoire collective, une ou deux générations après leur disparition. On aura reconnu entre autres la période franquiste, puis la « transition démocratique » qui a suivi. D’autres exemples plus anciens ou actuels, dans d’autres pays sont également évoqués et analysés.

Une fois achevée une dictature, que ce passe-t-il ? Autrement dit, les traces, les empreintes matérielles et immatérielles continuent d’agir sur les générations suivantes. Comment se transforme une société sous un régime totalitaire ? Quelles sont ces empreintes qu’elle laisse dans toute société ? Comment les assumer ? Combien d’histoires contribuent à les couvrir et à les découvrir ? Quels récits laissent-elles ? Quels récits nous disputons-nous ?

Toutes ces questions forment le substrat de cette exposition dans laquelle un ensemble de propositions artistiques aborde de manières très diverses et au sens large, les modes opératoires des régimes totalitaires et comment ils survivent. Avec ses outils spécifiques, un certain type de pratique artistique assume à la fois les tâches de témoigner, constater, rendre compte et visibiliser remises en question et traumatismes. Comme un moyen de partager et de réparer, de résister et de réagir. Autant de formes de pénétrer dans les multiples forêts de la mémoire qui nous entourent et nous habitent.