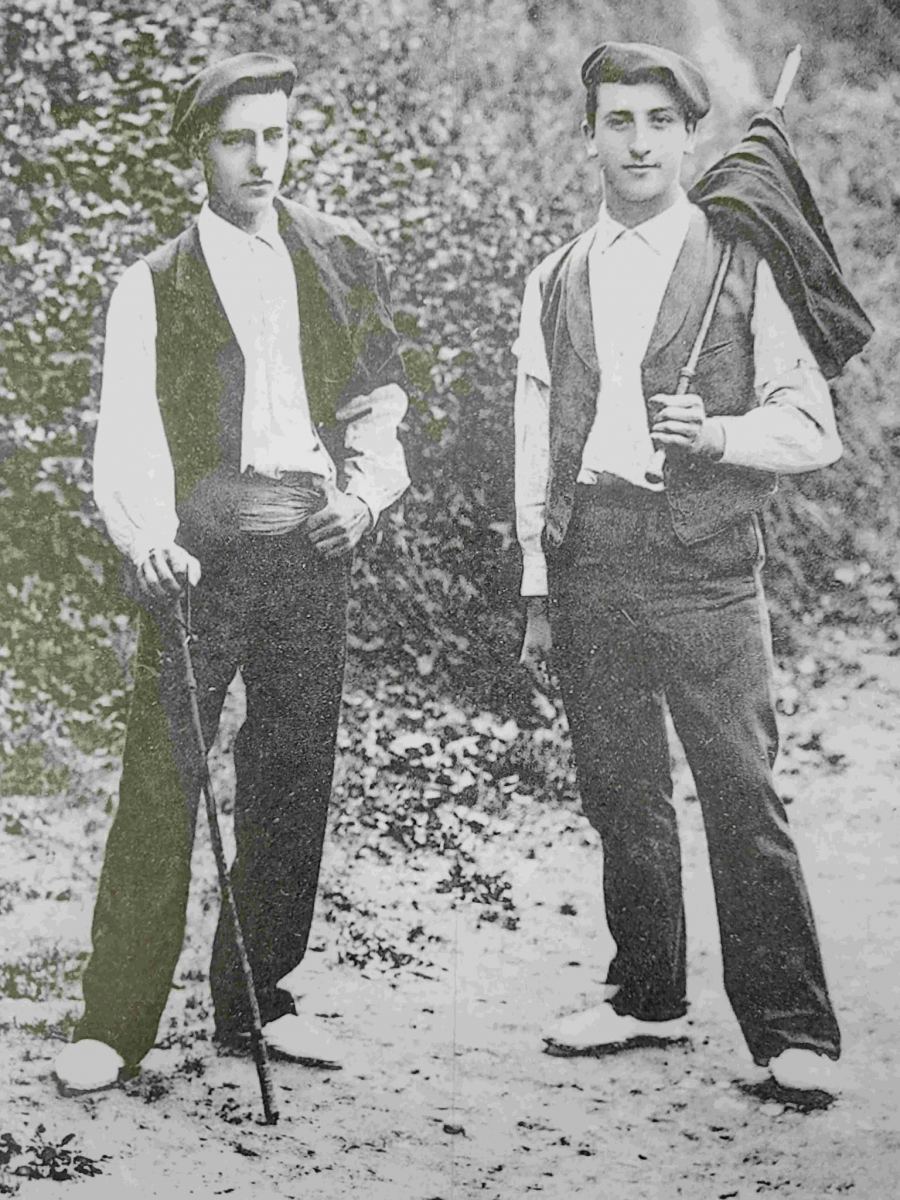

(photo de couverture extraite du livre "Pays Basque d'antan" d'Alexandre de La Cerda aux éditions H&C)

1 - Chez les garçons à Bayonne

On imagine à peine les tenues vestimentaires en ces années d'il y a un peu plus d'un siècle

Tous ne disposaient pas de salopettes, comprenez un pantalon de toile ajouté aux pantalons de coton pour les protéger et leur assurer la durée. Et pour les fêtes, on ajoutait la bleu marine pour le confort et l'entretien. Et le béret dès l'école primaire chez les garçons.

Les sabots de bois l'hiver ou pour le printemps chez les plus chanceux "arrangés" parfois par une fantaisie en sus lors des fêtes endimanchées. Le sabotier ou marchand de sabots proposait deux modèles : celui de l'hiver et celui de l'été, ou de ville, et de travail.

Avant-guerre, le bois utilisé pour le parfaire était le platane ou en vergne, du bois de marécage parfois acquis dans les Landes où existait une machine perfectionnée pour l'époque pour poncer le sabot à partir du bois massif.

Vint le temps du caoutchouc dessous et des crampons ajoutés pour ne pas déraper sur le sol. Ceux qui disposaient de chaussures - souvent fabriquées à Hasparren - les conservaient pour le dimanche. Mais beaucoup ne connaissaient encore que les sandales, et point de chaussures. On voyait ainsi dans les campagnes, les paysans venir jusqu'à l'église à pied en sabot et enfiler les chaussures cuir pour les offices. Tout naturellement du monde !

Hasparren alimenta les soldats en brodequins pour les guerres, et les gens du lieu en premières chaussures modèle robuste, lourd et épais, pour une longévité garantie. Ces usines de la ville alimentèrent des années de guerre durant, l'armée pour les besoins de ses acteurs de terrain.

A Bayonne en 1954, un dénommé René Recart assurait la vente de ces chaussures en boutique, mais on imagine mal le fait de voir des populations entières du début du XXème siècle chaussées de sandalettes, rustiques et peu aptes à préserver le pied des accidents de la voie et des chutes. Et les dites sandales servaient de fait de chaussures pour les chantiers dont ceux des charpentiers sur le terrain de leur travail. Tel le "fliflo" de chantier en toile bleu ou blanc. Ces articles étaient particulièrement prisés à la frontière où le produit exporté se vendait après-guerre et fournissait particuliers et ouvriers pour leur usage.

Pour le charpentier, la tenue était en bleu ou noir, avec une précaution de plus pour la ceinture pour éviter toute connexion des outils avec les vêtements portés sur les chantiers comme la chignole pouvant causer un accident dans le maniement de l'appareil à la main.

Sur la tête un chapeau de toile, une chemise en flanelle boutonnée à même le corps pour contenir la sudation, éviter le courant d'air et les affections pulmonaires bien fréquentes en altitude sur les toits.

On oublie un métier utile en ces années le rétameur ou réparateur des bassines en cuivre ou de fer blanc, qui assurait les soudures de ces métaux in situ dans les ateliers existants.

De la chemise de corps comme vêture, dit mon ancien ouvrier, la grosse chemise en coton épais ou laine servait de paravent amélioré le dimanche ou lors des fêtes mais sur le même modèle initial, trois pièces, pantalon, gilet ou veston rustique.

On ajoutait les jambières pour se protéger de la pluie, car les tanneries du pays produisaient de nombreux articles en cuir pour la maroquinerie, les ateliers de menuiserie, les machines et les machineries des lanières actionnées par un moteur électrique plus tard, les vêtements et les chaussures. de toutes espèces.

Viendront pour les plus fortunés les manteaux et les pardessus cuir, ou ces uniformes des motards que l'on observe sur des photos anciennes comme de véritables combinaisons d'époque pour se protéger du vent et de la pluie.

N'oublions pas encore la gibecière, la valise du docteur, du facteur, de la maitresse d'école en cuir, du cuir et du maire, un grade en plus de qualité et d'élégance pour cette époque.

Sans compter le vélo avec selle cuir, les porte-bagages cuir, les selles de chevaux, les voitures de confort, les sacs de ces dames de cuir de lapin ou de renne, peu dans ce pays de loup et d'animaux plus exotiques. Plus tard, les peaux de serpent ou de fauves viendront enrichir les collections qu'aujourd'hui on abhorre comme étant primitives ou farouchement agressives aux animaux.

La maison Berrouet de Sare fait mention d'excellence : s'habiller chez cet habilleur en cuir était un luxe de ce temps. L'histoire ne dit pas si sa marchandise venait de quelque accointance du coté de la frontière, mais pour autant on aimait arborer le nom de ce fournisseur dans la gent bayonnaise parmi d'autres adresses mais de clientèles plus argentées.

La ceinture vint à son heure pour remplacer les bretelles que désormais on ne trouve que des dandys singuliers ou gens de goût conservé.

La cravate y est superflue ou lors de photos de souvenirs, objet exceptionnel de commodité, l'écharpe ou le cache nez en laine, le passe-montagne d'hiver en laine produite localement, On raccommodait sans cesse les modèles, dit mon correspondant, pour assurer la durée des objets et les rendre "portables" pour une génération suivante ? Les genoux raccommodés était légion, et le travail de nos couturières gagné d'expertise avec le temps.

La cinta ou ceinture noire ample et majestueuse, large et enveloppante, tenait le pantalon élargi au torse et à la ceinture, de couleur noire ou bleue devenue rouge pour les fêtes tenant chaud les reins et le corps entier. Et les dites couturières se plaisaient à améliorer le modèle initial de motifs et de broderies pour les occasions festives, civiles ou religieuses, sportives ou de dévotion.

Les costumes et habits d'époque demeuraient de ton classique, sombre même pour les dames, les plus colorées de ces gens passaient pour des frivoles ou des libertines, de ton et de manière. "Tout se perd", disait donc ma grand-mère, ou se retrouve, ajoutait son petit-fils !

La laine servait de produit vestimentaire, de chauffage dans les maisons, peu ou mal chauffées, pour assurer les literies, ou les couvertures, les rideaux parfois ou les couvre lits. On cite la commune d'Itxassou de ce temps pour y acheter les laines chez les éleveurs et les commerçants exercés dans ces ventes.

Le cardage des laines se pratiquait à domicile en ville à Bayonne. On cite des femmes du pays armées de leurs outils, et de leur artifice, qui cardaient sur place les laines et les plaçaient dans les habitations par des artisans, tapissier, matelassier, comme la maison Mignon de la ville calculant leur œuvre aux dimensions des lits et des chambres. De tels métiers semblent avoir disparu du paysage citadin mais appartenaient au lieu et aux usages des gens de Bayonne, côté Adour et côté Nive.

Des tailleurs pour les hommes, des couturières pour les femmes, il y faudrait un bottin de sujets sur le thème. Ces métiers étaient tout autres que celui d'un artisan commun, mais celui d'une artiste créative de modèles qui se disputaient la place, car la singularité donnait envie à ces dames de se démarquer des autres, toilettes de printemps sans doute mais toilettes personnalisées, telle était bien la différence !

La maison Domingo à la rue des Basques disposait de ces dames mobiles avec leur machine à coudre portative, elles allaient, munies du pédalier, chez l'habitant, choisir le modèle, la taille et monter une pièce de vêtement. Incroyable mais vrai !

On cite encore la Maison Lestrade experte en tissus pour la clientèle bayonnaise et du pays basque, et des Landes voisines.

L'habillement d'antan à Bayonne fait mémoire de la Maison Salzedo, de la Ville de Madrid, des Galeries Lafayette, de la Maison Armand Thierry, et Printafix

2 - Chez les filles en Moselle

Une tenue pour l'école s'imposait , un tablier pour les filles, le short des garçons, le pantalon demeurait masculin jusqu'aux années 65 - 70

Point de couleur au tablier, uniforme pour le cas, au primaire. En collège, le blanc ou le bleu ou le rose pour ces jeunes filles.

En usine on adopta le bleu marine pour tous sans distinction à partir de quinze ans. Car les apprentissages pressaient au travail et au temps consacré chaque jour à cette activité prenante .

Pour le dimanche on changeait de costume, et ce deux fois l'an au printemps et pour l'hiver, où les achats donnaient lieu à un enrichissement de vestiaire apprécié.

Le tergal ou le nylon existeront à partir de 1970, jusque là le coton fait office de tissu partagé pour tous les modèles vestimentaires. Car la semaine était consacrée au travail, seul le dimanche jour non travaillé, donnait le ton à la liberté des toilettes privées.

La jeune fille attendait ses douze ans pour disposer d'une montre, d'une médaille de la vierge lors de la communion, offerte par les parents ou le parrain marraine de baptême, la chaine et la croix pour les filles, et chez les garçons des objets semblables. On ne parle de pendentifs, mais ils viendront avec le temps par la suite.

La couturière exerce en Moselle comme à Bayonne tous les artifices d'un métier multiforme. Le catalogue Burda se lit comme la Bible, s'entend commerciale.

Si les garçons ont leurs tailleurs les filles ont leur couturière, Le langage des patrons, des modèles, de la couture et de la confection entrent dans les habitudes de la vie, ponctuant le cours des saisons et sans doute une certaine volupté à faire des choix, se faire conseiller, et découvrir ces modèles pour chacun.

Dans les années 60 la revue Modes et Travaux propose ces modèles qui ravissent les clientèles. Et les filles apprennent déjà la couture, le crochet, le tricotage, la broderie auprès des grands mères exercées depuis des générations qui se font plaisir à enseigner à leurs propres petites filles ces méthodes et ces métiers en sursis déjà à l'époque. On commence en effet à craindre pour leur survie,. Coté garçons les vocations sont plus rares mais elles existent !

Le mélange des tissus coton, lin, tergal, acrylique, synthétique en somme viendra plus tard comme une évolution et ses effets vestimentaires ininterrompus sur les modèles, Point de soie à cette époque.

Pour les fêtes religieuses point d'uniformes ou de couleurs imposées. Couleurs courantes pour les femmes, modèles classiques chez les hommes. Recevoir une bague à dix huit ans est un signe de maturation, non de majorité encore mais une étape de plus accompagnée par des adultes. Le don des alliances entre alliés se fera lors du mariage, comme le choix du costume de noce, ou celui de chaussures de fête et de ce jour anniversaire exceptionnel. .

On ne saurait oublier qu'en pays de neiges prolongées, l'hiver les chaussures en caoutchouc sont universelles pour les enfants. A plus 30 cm de neige, point d'autre solution que de se protéger les pieds du froid.

Les filles demeurent mieux protégées que les garçons de chapeau sur la tête en ces temps. Les accessoires vestimentaires de sport ou de loisirs, de vie associative viendront plus tard. En ces années après guerre, le nécessaire fait loi et l'accessoire n'est point encore en vue.

Point de ces échanges comme aujourd'hui entre pays voisins, telle l'Allemagne ou l'Alsace pour une mosellane, la guerre est passée par là et le temps du repli se traduit encore dans le continuum de la vie sociale entre soi. On vit ensemble en communauté de travail et de repos.

La mixité est permise dans l'école protestante du lieu, seulement pour une question de recrutement à la demande des familles en régime de Concordat mais la dite mixité vint à partir de 1955 dans ce département où la religion ne faisait objet de disparité quelconque entre les enfants quelles que fussent les opinions des parents. On devine qu'au cœur de la sidérurgie lorraine tous les parents n'avaient les mêmes opinions sur la question mais l'école ne faisait de différence pour les élèves entre eux.

3 - L'alimentation au jour le jour dans les familles bayonnaises

On se nourrissait chaque jour de soupe et de pain et si par cas et par bonheur de charcuterie, de cochon en général. Le pot des conserves en terre occupait une place de choix dans la graisse de lard et de viandes dans une pièce fraîche faute de moyen autre pour les garder pour l'hiver.

Dans les Landes il existait une pièce centrale de conservation mais en ville on pratiquait l'isoloir ou lieu des provisions dans une cave ou dans un appentis de jardin le mieux caché des visiteurs occasionnels.

Au petit déjeuner le café, point de thé, des tisanes de feuilles séchées et la consommation des restes alimentaires de la veille si par cas. Les œufs de ferme, ou de la maisonnée, car des poules en nombre existaient en poulailler dans la ville et alentour. Le chant du coq qui a disparu rappelait le matin l'heure du réveil solaire ou lunaire, qu'importe, le rendez vous de lumière et le temps du travail.

Lorsque la marque Leroux se remémore on pense à la chicorée moins couteuse que le café qui était un luxe et absent pendant les hostilités, obtenu en fraude ou au marché noir. La livraison par bateau de ces produits existait et les maisons de torréfaction parfumait de senteur exotique les ruelles passantes des vieilles artères de la cité". Sentir le café était un privilège agréable et consenti.

Le chocolat faisant aussi partie du paysage, on trouvait le Noblia de Cambo et les fabrications artisanales bayonnaises qui sous les arceaux disposaient de devantures ou de tables de vente de tradition ancienne.

Le pain était gros, de format XXL diront les contemporains. Le pain au maïs, moins coûteux que celui de blé, d'avoine, d'orge lorsque manquait la farine si désirable et courtisée de temps de guerre. Le comparatif étant alors ce temps maudit de privation et d'épreuve pour tous, avant, pendant puis après.

Le pain distribué à la carte noir comme l'encrier, bon mais insipide parfois, pour se nourrir par défaut et pour beaucoup seule alimentation du jour. Le taloa en basque se consommait comme un dessert par la faim, et la faim- rapportent les témoins - accroissait les envies et les envieux.

Point de repas sans pain, réparti pour le matin, le midi et le soir. Ce pain parfois de plusieurs kilos conservé dans une toile à l'abri des moucherons et des indésirables.

A la soupe des légumes maraîchers de tous les jours s'ajoutait selon les saisons, les patates assorties de multiples sauces et préparées diversement, la base des légumes communs et fermiers comme celle des citadins.

Notre correspondant se souvient pendant la guerre du travail du syndicat agricole prélevant à la demande des Allemands un quota alimentaire pour eux tel le tournesol prisé par l'occupant.

Le séchage des céréales au soleil était une pratique courante en vue de l'hiver, faute d'autre moyen de conservation en l'état. Les haricots, le mais, les céréales pour leur conservation subissaient ce temps de séchage sous la lumière de l'été.

Par les fruits abondants et souvent produits dans les jardins, on fabriquait les confitures, comme bien pour tous les fruits et légumes stérilisés dans des pots de verre fermés d'élastique . Une pratique perdue ou abandonnée désormais avec la propagation des congélations courantes et familiales.

On fabriquait une sorte de petit vin ou de cidre de pommes fermentées dix jours pour en obtenir une piquette somme toute honorable plutôt qu'un vin absent des tables ou si piquant ou fermenté dont le goût s'apparentait encore à une boisson dérivée.

Le poisson était sur les tables mais coûteux pendant les temps contraints conservé dans des saloirs à Bayonne sans peine en raison de surfaces de sel qui rendaient une telle conservation possible.

On tuait à la maison les volailles, les veaux, les cochons, et même les vaches sans requérir les besoins d'un professionnel en atelier. Telle était encore la coutume. Et pendant l'Occupation, le sujet faisait l'objet d'un marchandage double de contrebande et de déclaration officielle devant les autorités françaises et allemandes observantes des produits de la ferme et du résultat in fine des récoltes.

Le soir, le repas était bien moins copieux. De la soupe de légumes, un bol de lait et du pain, les restes du gros pain et par bonheur quelques œufs de poulailler. Les vaches bien nourries fournissaient un lait riche en matières premières, l'essentiel du repas en de nombreuses fermes.

Le dimanche venu, le repas prenait forme autrement. Un poulet ou une canne par chance si les circonstances le permettaient. Peu de poisson au menu en ces années. Le luxe culinaire était attaché a la viande fermière. L'hiver, les gras doubles emportaient le prix d'excellence de veau de préférence ou de bœuf le samedi, repas amélioré et quasi festif pour un homme exercé au travail physique en demande de réconfort.

Ces gras doubles appelés ventre de veau dans le Lot-et-Garonne de même provenance et même constitution.

Les châtaignes, les noix et noisettes provisionnaient les repas d'hiver dans les campagnes alentour.

Au terme du repas, le gâteau fermier dit gâteau basque empruntait la table des gascons, landais et basques avec les mêmes ingrédients mais des recettes particulières de parfums, de sucre ou de confiture selon l'expertise de nos ainées.

Dans nos pays, les crêpes et les beignets se consommaient l'hiver, des desserts moins copieux l'été à la chaleur. Point de glaces faute de frigidaire, qui viendront après et changeront le rapport du consommateur à son alimentation. 1960 et après la marque Frigidaire - au savoir-faire français - envahit avec l'arrivée de l'électricité jusque dans les cuisines les pratiques cuisinières de ce passé récent.

4 - En Moselle le repas quotidien

Du coté de l'est de la France on boit beaucoup de café et de lait au lever du matin et de bonne heure. Un pain consistant de farine de blé, point de farine de mais en cette région et des confitures maison confectionnées par les mères au foyer. Un lever matinal à <6 heures et la vie recommence dès 7 heures. L'enfant va à l'époque à pied, le goûter dans le cartable de pain enrobé de margarine. Le beurre coute encore très chair, on s'accommode de margarine.

A midi, retour de l'école toujours sur plusieurs kilomètres si nécessaire et repas en famille somme toute comparable aux repas de ce temps. Des soupes et beaucoup de légumes maraîchers. La pomme de terre demeure la base du repas quotidien ajouté au pain compact nourrit ou comble l'estomac pour la journée. La patate cuite, bouillie, frite à la vapeur ou sur une poêle est à la base de l'alimentation de ces années après guerre encore prégnante pour les esprits et les porte feuilles.

A la ferme familiale, car tout un chacun dispose de jardin domestique, on trouve de tout, des légumes au poulailler, des gallinacés aux agneaux en peu de nombre mais enfin de quoi disposer d'un jardin biblique d'espèces et de plumages variés, ou de ces lapinières qui sauvaient le repas, avec les poules, les oies, les canards, le cochon de ferme engraissé de tous les restes et sacrifié en décembre pour les nécessités familiales.

La proximité de la Moselle inspirait les pêcheurs du fleuve abondamment pourvu en poisson. Il était d'usage de pêcher le goujon parmi d'autres espèces autochtones. La cuisine lorraine et mosellane disposait de la quiche locale et de toutes les variétés culinaires apportées au fil du temps par le brassage des populations particulièrement par l'accroissement du personnel de la sidérurgie et des familles immigrées de l'est et du sud.

Les pâtes italiennes, les choux, ou la choucroute, la pâtée lorraine, un vrai plat de résistance contre les rigueurs du climat, et bien des charcuteries produites à la maison, en toute famille et de tradition.

Le repas du soir convenait de soupe, des œufs, de charcuterie, du pain s'entend, et de fromage. Point de régime diététique en ces années où la faim commandait encore le besoin de survie due à la privation antérieure de temps de guerre encore présent dans les esprits.

La pâtisserie était réservée au dimanche et lors des fêtes religieuses marquées par des extras de cuisine et de circonstance en boisson et en sucrerie.

Le repas de famille consistait à consommer les bouchées-à-la-reine, de la viande, peu ou prou du poisson, considéré longtemps comme commun, le rôti de bœuf, des haricots verts l'été, blancs l'hiver. La soupe de lard, les saucissons, les jarrets. Le chevreau en Lorraine, l'agneau en Pays Basque, différence de région.

Somme toute une diversité de menus précautionneusement géré, sans rien perdre et tout consommer.

La présence du tueur de cochon tous les ans en décembre janvier était fêtée, Monsieur le tueur des cochons avait une étiquette notable et mettait en mouvement cette pléiade de cuisinières aux fourneaux, à la conserve, pour garantir dans les graisses d'origine la conservation des aliments, en des bocaux stérilisés, en pots de terre ; on n'imagine pas la batterie de récipients ou de boîtes nécessaires pour garantir la durée et la conservation des aliments pour le reste de l'année.

Le destin des fruits et légumes demeurant identique, cerises, mirabelles, pêches, poires, abricots, quetsches, raisin étaient eux-mêmes soumis aux règles de saison et de l'année.

La présence des oranges, des mandarines, des bananes viendra plus tard. Ces produits importés "des colonies" étaient encore absents des étalages mais se populariseront avec le temps lorsque les goûts des cadres se démocratiseront quelque peu !

Ainsi donc se pratiquaient les coutumes, faits et gestes alimentaires du quotidien en deux régions éloignées entre elles, mais où demeurent des concordances et des différences. Un paysage de table attachant qu'un changement du à la congélation alimentaire a modifié durablement.