1 - Un retour au passé

En rassemblant des souvenirs cueillis auprès de deux messieurs, nés l'un en 1933 et le second en 1937, le récit illustré de la vie bayonnaise du temps après guerre de 45 est un florilège de détails qui font la différence avec aujourd'hui.

La ville est un bourg central dans ses anciennes fortifications, enserré par la Nive et l'Adour, et la population numérique dans cette enceinte vit au quotidien en communauté continue de promiscuité.

Les hommes vont au Port ou au travail à la demande, version intermittente du travail, ouvrier et journalier pour la plupart, et les femmes demeurent chez elles ou s'occupent de travaux domestiques, gardes d'enfants et soins aux personnes âgées, remplacés depuis lors par des appareils ménagers et de confort partagé.

La ville dispose de terres agricoles bien plus disponibles qu'aujourd'hui. Un terrain de fermes et de végétation, disent les premiers habitants du Camp Saint-Léon. Des vaches, des arbres et des prairies, au milieu de jardins potagers ou de maraichages nombreux et de petite surface.

On y cite de mémoire les fermes Baragué, Saint Paul, Gamoy de l'hôpital, et quelques autres dans les espaces ruraux anciens comme le Carmel ou le séminaire d'avant les résidences actuelles de ce quartier.

Au coeur de champs agricoles on vit et la vie se prolonge au sud de Saint-Léon par le tramway, une originalité de la cité pour les habitants des hauteurs, convenez des gens de vie confortable, car à cette époque, les propriétaires des maisons de maître y disposent de terres, de parcs de personnel et de confort. L'histoire ne dit pas si ces sujets empruntaient les voies de transport collectifs comme aujourd'hui ou des voitures à cheval plus confidentielles et aux dispositions plus confortables.

Les maraîchages sont importants, et toute disponibilité de terre agricole trouve des bras et des mains pour des commerces de légumes au marché de la ville deux fois par semaine, le jeudi et le samedi. Se nourrir est une prouesse l'hiver, le poisson est abondant et les pécheurs longent la Nive et l'Adour, vieille pratique plus entretenue jadis qu'à présent.

Point de négoce important, des épiceries partout et pour quasi les mêmes produits alimentaires de base, fruits, légumes, pain et confiserie, journaux et autres agréments du quotidien. Le chocolat y tient sa place à Bayonne où depuis des siècles les négoces de pépites de cacao ont engrangé des gourmets de palais.

2 - Du côté de l'Hôpital

Point d'intérêt du quartier de ce campement anciennement militaire, l'Hôpital Saint-Léon ou encore portant le nom attaché à la Fondation du Baron de Lormand de Bayonne.

Pour nos contemporains, l'hopital demeure le rendez-vous obligé des pratiques de santé pour toute population, quel que soit l'âge ou la condition sociale des demandeurs. En ces années, on ne se rendait à l'hôpital car les soignants et infirmiers, principaux acteurs sanitaires avec les apothicaires pharmaciens, se déplaçaient chez l'habitant. Et de l'aveu même de l'un de ces anciens, l'hôpital était réservé aux plus nécessiteux de l'époque et aux miséreux.

Point des sécurité sociale comme aujourd'hui, une ou autre caisse de solidarité professionnelle à ses débuts et des liens familiaux qui permettaient de payer les docteurs et affiliés en espèce et en disposition de toute espèce. Faute d'argent, on payait par le travail ou des avances sur les dividendes possibles.

Les médecins d'une génération avoueront avoir perdu plus d'argent dans leur métier que de gains acquis car bien des patients désargentés ne parvenaient à satisfaire à leurs demandes. Mais de fait, l'hôpital Saint-Léon existe par plusieurs îlots de bâtiments, l'accueil des indigents, des personnes âgées en salles communes, ou en asiles de vieillards selon la dénomination de l'époque, des pauvres en logement, des femmes seules avec ou sans argent, des gens de la rue.

On raconte l'existence d'une école de filles dans les locaux de l'institution tenue par les sœurs, sans doute Filles de la charité de Saint Vincent de Paul présentes jusqu'à peu dans ces murs chez elles pendant des décennies.

D'où venaient les enfants, filles scolarisées en interne sur place ? Du personnel, des voisinages, de mères livrées à leur sort et destin difficile ?

Les dites soeurs y sont nombreuses, soignantes, éducatrices, enseignantes, lingères cuisinières et d'entretien des biens et des personnes, faisant partie d'un personnel reconnu et jugé bien utile pour la vie sanitaire du lieu. Comme religieuses bien souvent bénévoles et tenues par la charte de la charité partagée et de la solidarité avec les plus démunis !

On dit qu'elles étaient présentes aux soins, au suivi hospitalier qui durait pour chaque cas pendant des semaines, et si par cas les besoins devenaient plus préoccupants, les dites femmes besogneuses sous leur uniforme remarquable de voiles attachées sur la tête, cachant leur visage, elles assuraient les accompagnements de fin de vie, d'entretien des corps des gisants, et bien des services funéraires sur place. L'odeur de l'éther parfumait les couloirs et l'usage commun de ce produit médical détergeant et anesthésiant rappelait la singularité de ce lieu.

Les sœurs avaient des journées bien occupées par les travaux constants exigés par l'hygiène et les risques de maladies contagieuses, la pire des menaces hospitalières de tous les temps. La peste, le choléra, la phtisie, et bien d'autres affections laissent des victimes et dans les patients et dans le personnel soignant. La solidarité est partagée celle du destin et des soins. par toutes les parties concernées. Peu comparable avec l'aujourd'hui hospitalier.

3 - Les soins à domicile

La vie dans les domiciles y était ponctuée par la visite quotidienne des sœurs soignantes infirmières pléthoriques en ces temps, pour tous les soins prodigués, pansements, piqures et injections, médications diverses et bien des breuvages pharmacologiques qui ont perdu aujourd'hui de leur intérêt ou que l'on redécouvre sous la forme de la parapharmacie dite moderne !

On en oublierait, selon mes témoins, l'activité continuelle en la chapelle de l'hôpital des funérailles tenues sur place pour ces populations nécessiteuses à qui on proposait le service a minima et le transfert dans les "fosses communes" au cimetière à Saint-Léon depuis la moitié du XIXème siècle, mais encore en ces temps, tous n'avaient pas le bénéfice d'une sépulture familiale attribuée. Le régime de la collectivité demeurait pour une part non négligeable de la population le destin final de l'éternité.

Le corbillard attelé faisait quotidiennement entre l'hôpital et les cimetières de Bayonne, Anglet et Biarritz ces transports funéraires. Comme pour les gens du lieu, le transport dans les églises de la commune occupait le trajet de ces fossoyeurs pour les lotis de la population.

A la question posée : qui assurait le transport des patients de domicile à l'hôpital ou à la clinique Delay, la seule existante sur le territoire bayonnais, faute d'ambulanciers, on assurait le port par voiture à cheval, taxi de l'époque. Mais la plupart des résidents finissaient leurs jours âgés ou malades chez eux, en famille, ou en soin domestique.

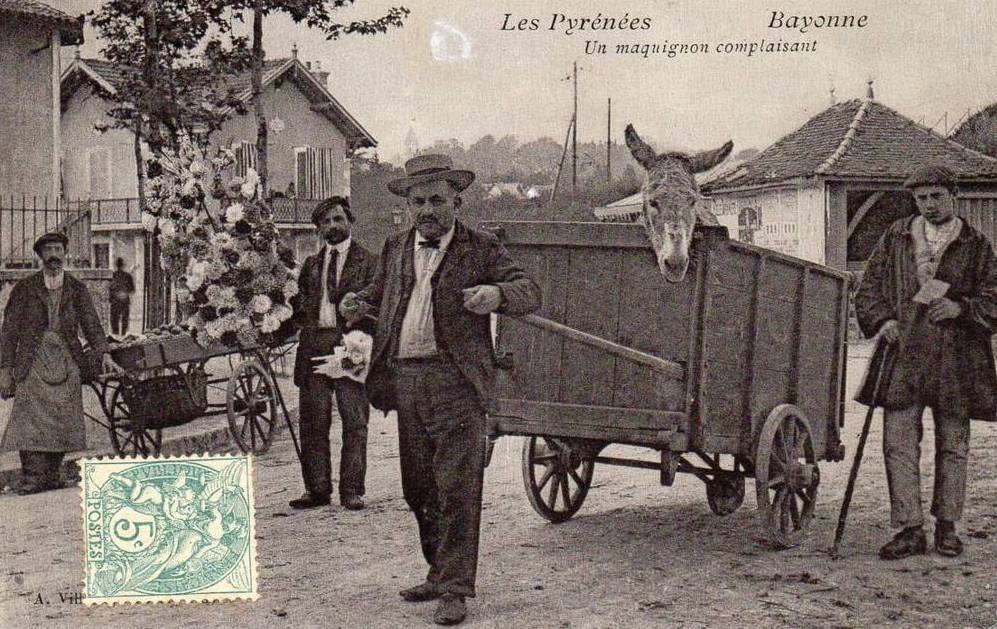

Alors en effet le nombre des taxis et dans ce métier des actifs était élevé, pour le déplacement des populations, pour les particuliers et les urgences, les marchandises et les services courants en calèches ou en charrettes.

Pénurie de véhicules à moteur, attelage de boeufs et de chevaux communs et signes de richesse et de commodité. Avoir ainsi des attelages et des animaux attitrés donnait du prestige, boeuf et cheval étaient des compagnons de vie et de labeur choyés par les gens. Ne sourions pas, leur destination n'était pas privilégiée pour les arènes de la ville ou le taureau disposait d'un rapport plus existentiel avec les hommes, fait de passion et de ferveur d'une autre nature !

Dans le quartier dit de Saint-Léon de Marracq, selon le maitre bâtisseur de ce passé narratif, la première maison en dur de particulier date de 1914, d'un dénommé Duhau, jardinier de son état à la rue Marie Sédiey et le lot actuel sur pied de toutes ces maisons de maitres ajoutés de styles si divers sont d'origine plus récente.

Ce quartier a la particularité, me dit un autre témoin, d'avoir eu un couvent de nonnes tous les demi-kilomètres, le Carmel, les dominicaines rue Baltet, les Filles de la Charité à l'hôpital, les Ursulines a Largenté, les Filles de la Croix, infirmières ou soignantes, à Delay, les Servantes de Marie à l'orphelinat Lormand, Marie Caudron ainsi sous le signe des voiles religieuses d'époque, ces protégées de tous âges bénéficiaient des grâces reconnues de leur compassion ou de leur autorité; comme rapporté depuis, parfois disciplinaire ou pire, d'une cinglante sévérité !

On ne connaissait pas à l'époque de règle partagée sans ce rapport singulier du pouvoir dont on disposait ou abusait parfois les usagers à leur avantage.

On ne se rendait pas à l'hôpital pour y naître car les naissances se faisaient à domicile avec les sages-femmes et les soins de première nécessité rendus sur place. L'hôpital était pour cette génération la solution extrême des plus fragiles et des plus désarmés dans la vie, recueillis en ville et transférés en urgence si nécessaire

Le quartier ne semblait pas encore troublé par la circulation, des vélos et des passants, des charrettes à bras et des attelages de diverses factures, en somme première, seconde ou troisième classe selon "la livraison assurée des bénéficiaires de ces transports", les plus argentés disposant d'un personnel en livrée, coiffe et chaussures griffées, et sur la voiture attelée, les initiales du propriétaire en fonction. Rares mais non sans curiosité.

Les voitures d'époque avaient siège en cuir et boiserie confortable, une capote pour se protéger du vent et de la pluie, un marchepied et le confort de voyage de leur temps.

L'hôpital était un village dans la ville, avec son église, ses dépendances, sa ferme et ses fermages, son école et ses dispensaires, car de toute connaissance, on y soignait par des traitements infirmiers longs, répétés et suivis.

Peu d'opérations chirurgicales de notre temps, des plâtrages des fractures osseuses, des saignées et des breuvages divers à forte concentration d'odeur d'éther et de goût particulier.

Le séjour hospitalier durait le temps qu'il fallait si par nécessité le suivi à domicile n'avait suffi au traitement.

Bayonne bénéficia des largesses de la famille Lormand disait-on, et dans la trame de cette époque du XIXème siècle passé, d'une tradition hospitalière cultivée dans le corps médical depuis des générations de l'histoire de la santé de la cité. De véritables corporations y prirent racine, la figure de Lormand était emblématique.

4 - Le bois et les ressources vitales

Mais comment alimenter en la ville les besoins en matériels, de chauffage et d'énergie comme de provisions alimentaires ?

Pour le lait, les fromages et le beurre, la distribution se faisait chaque jour à la maison, où la laitière et le pot au lait faisait étape d'escalier. Ces récipients de métal le rappellent.

Pour le pain la boulangère montait tous les jours les étages sans ascenseur.

Pour le boucher et le poissonnier, il fallait descendre jusqu'à la rue pour croiser les boutiques et les commerces. Le poisson coûtait peu cher, la viande avait son tarif, et le cochon, le bœuf et les moutons faisaient cependant partie des menus culinaires réservés de ces temps privés par la guerre. Car faute de ces provenances on se contentait de patates, de légumes verts, de topinambour, de raves partagées avec les animaux domestiques de ferme.

Et de lait et petit lait, de fromages low cost, et de boissons laitières qui bien souvent croisées avec l'eau demeuraient suspectes dans leur composition originelle.

Rien ne se laissait perdre, les restes de cuisine recueillis par ces particuliers venus de fermes de Sutar ou de Bassussary étaient rassemblés au pied des immeubles pour la consommation porcine et fermière.

Rien de neuf sous le soleil puisqu'aujourd'hui on retraite les végétaux pour le compost et les restes de légumes pour les animaux de ferme.

Autre sujet récurrent, le bois pour ses nombreux usages, du travail de la cuisine, des lavoirs, des usines et de la chauffe de fours de diverses fonctions.

Où trouver du bois à portée de charrettes à bœuf ?

On parle du bois du golf de Bassussary d'aujourd'hui et ce jusqu'à Saint-Pée-sur-Nivelle et Ustaritz où on pouvait en outre, par adjudication, faire l'acquisition de bois pour les cheminées de la maison.

Ne rêvons pas, le bois demeurait une énergie noble et précieuse, objet de cueillette de saison et de coupe régulière des arbres de forêts dans le périmètre de Bayonne, qui ont totalement disparu depuis. Le bois de platane et de pin restait le plus courant et le moins coûteux. Pour le châtaignier ou le chêne, il fallait payer davantage, mais pour les mieux lotis, on pouvait se le permettre. On raconte que sur les hauteurs de Marracq, la comtesse de San Carlos avait quelques plantations à cet usage dans ses fermes qui ont toutes disparu depuis lors.

Pour le charbon de bois, on s'adressait à Saint-Etienne-de-Baigorry et le transport se faisait en attelages de bœufs et de chevaux. Telles étaient les motrices de l'époque !

On a perdu de toute évidence ce culte attaché au bois et pour le travail et les cuisines et les fours de diverses missions dont le chauffage domestique par les cheminées si nombreuses dans les maisons de la ville, mais qui sont désormais remplacées par l'électricité ou le gaz.

Les marchands de bois résidaient à la place Montaut à proximité des cloîtres de la cathédrale, comme de l'autre côté de l'Adour où les livraisons faites par gabarres permettaient aux Bayonnais de faire leur provision annuelle.

Comment ignorer le four du boulanger, celui des lavandières et de leurs immenses chaudrons de linge stockés sur le terrain actuel des bord de Nive par les lavandières de ce temps qui faisaient bouillir le linge de coton d'époque de préférence aux marques de savon contemporains utilisés pour la propreté.

On disait en effet que pour le four du boulanger, la consommation de bois ajoutée aux céréales de farine pour le pain occupaient l'espace d'un appentis important, car comme on le devine, c'est tous les jours que le pain venait à être enfourné et la grosse production de plusieurs centaines de kilos de cette nourriture domestique se distribuait à la population tôt le matin.

Quand vinrent les temps de privations de la guerre, le métier connut la peine et la clientèle, la faim et le dénuement.

De mémoire de ces hommes, la faim développa en ces disettes le goût des rapines et de ne pouvoir payer ses emplettes de pain au jour le jour.

En interrogeant les vieux bayonnais sur l'origine de l'Entraide sociale ouverte pendant la guerre à Saint-Esprit, on connaît la suite.

Il est sympathique de faire le détour du côté des lavandières blanchisseuses du passé, hautes en couleur, d'origine espagnole puis portugaise, disent les témoins. Habituées à travailler chez elles le linge apprêté et repassé chaque jour, de véritables corporations de femmes exercées entretinrent ce métier à Bayonne. On le comprend, point de machines à laver, et point de faculté en appartement de faire bouillir le linge sinon dans ces petites entreprises projetées par la ville, pour assurer cette fonction.

La laverie de l'Aviron côté fontaine Saint-Léon dura longtemps car elle répondait à une véritable nécessité. L'eau de source et de labeur y courait abondamment, miraculeuse pour les uns, bien pratique pour d'autres et pour une consommation, des ablutions et des travaux de maison.

Après le lavage, le séchage, et la surveillance du linge tendu à l'air libre ou volé par des passants plus que de droit, alors "la maréchaussée du temps avait l'œil sur ces draps en coton, brodés ou de belles tailles dont on pouvait tirer bénéfice autrement."

Le repassage était encore un emploi reconnu exercé par des repasseuses talentueuses avec des fers passés au feu toujours présent à toute heure de la préparation et du suivi des lingeries.

On ne saurait oublier dans cette courte évocation les ateliers de maréchaux ferrants de la ville à la rue Tour-de-Sault; à la place Montaut, ou la rue des Cordeliers.

Entretenir sa monture était un labeur de nécessité, ferrer des bœufs et le cheval demandaient des accessoires différents, on fixait le cheval enlacé dans des lanières de cuir ou de cordages, et on soulevait le bœuf. Véritables bêtes de somme, on imagine avec peine l'endurance de ces animaux apprêtés pour cette tâche, nourris abondamment et préparés à cette fonction.

Le narratif est bien incomplet, la parenté partagée par le cocher, l'attelage de bœufs et le conducteur de la mission appartient à leur histoire. Chacun rappelle la complicité réelle de cette alliance que les amateurs de chevaux et de bêtes de fermes élevées et choyées pour cette tâche comprennent.

On ne remplace jamais son cheval par son tracteur, ou son camion de livraison mais il faut en convenir, pour ces aînés, point d'autres commodités et des avantages de cheval ou de bœuf pour les obtenir !