A - Trois générations de bâtisseur, sur Bayonne - Marracq - Anglet.

André Etcheverry égrène des souvenirs de son père et de son frère et enfin du temps de son neveu. Dans la tradition des confréries et des bâtisseurs, il raconte pourquoi la pierre de La Rhune et de Bidarray chez nous résiste au gel mieux que celle de Bidache, plus fragile au froid et se dénature en plaques. Le bâtisseur raconte que des marchands de pierre exerçaient jadis entre Ascain et Saint-Jean-de-Luz faisant sauter à la dynamite leur travail de chantier. Ce, bien avant la fabrication des briques intervenue plus tard, car ce matériau coûtait moins cher que la pierre d'origine. La Maison Etchepare, rue des Cordeliers, fournissait à Bayonne ce matériau en ce temps passé, et le transport se faisait à charrettes et tombereaux, autre moyen sommaire mais bien pratique avant tout autre véhicule motorisé de faire le transfert jusqu'aux chantiers professionnels.

La construction in situ rue Mgr Gieure - anciennement dite rue de l'Ancien séminaire - d'une maison de cette époque avant-guerre est un modèle du temps. Les soubassements sont en pierre, jusqu'au premier étage, puis viennent les parpaings ou la brique, mais les fondations y sont robustes et résistent aux intempéries.

Le temps des construction des premières villass à Bayonne remonterait à cette histoire entre les deux guerres. un peu avant les constructions des résidences ultérieures de quartier dans les anciennes maisons de maitres et leurs jardins vendus et reconstruits en résidentiels.

Le nom de Monsieur Gieure architecte, frère de l'évêque bâtisseur de séminaire à Marracq, porte sa signature en trois villas, car en ces années le bâtisseur architecte posait pour la postérité sa signature ou nom sur le fronton de la maison ou au pied de l'entrée de l'édifice.

Bâtir voulait dire disposer de matériaux pour le faire. La maison Landrieu est citée par mon témoin pour la provision de pierres, de chaux et de ciment nécessaires pour ériger une maison.

On cherchait le sable à la Milady à Biarritz, à la Barre à Anglet, dans un rapport avec la marée montante qui approvisionnait ainsi la ressource et incitait les hommes de métier à venir l'extraire et le tirer de l'eau avant la prochaine marée. Un système sur rail conçu sur place permettait de charger le sable dans un wagon qui basculait sur le quai à son tour. A la pelle à la main toujours des manœuvres chargeaient des carrioles, des charrettes à sable et les livraient sur les chantiers de construction de la région. Le métier avait de la demande, car entre les deux guerres, on construisait sans cesse et on accrut les dimensions des villes cotières, anciennement demeurées des villages de pécheurs, puis des espaces résidentiels et depuis encore des cités habitées par de plus en plus de résidents nombreux.

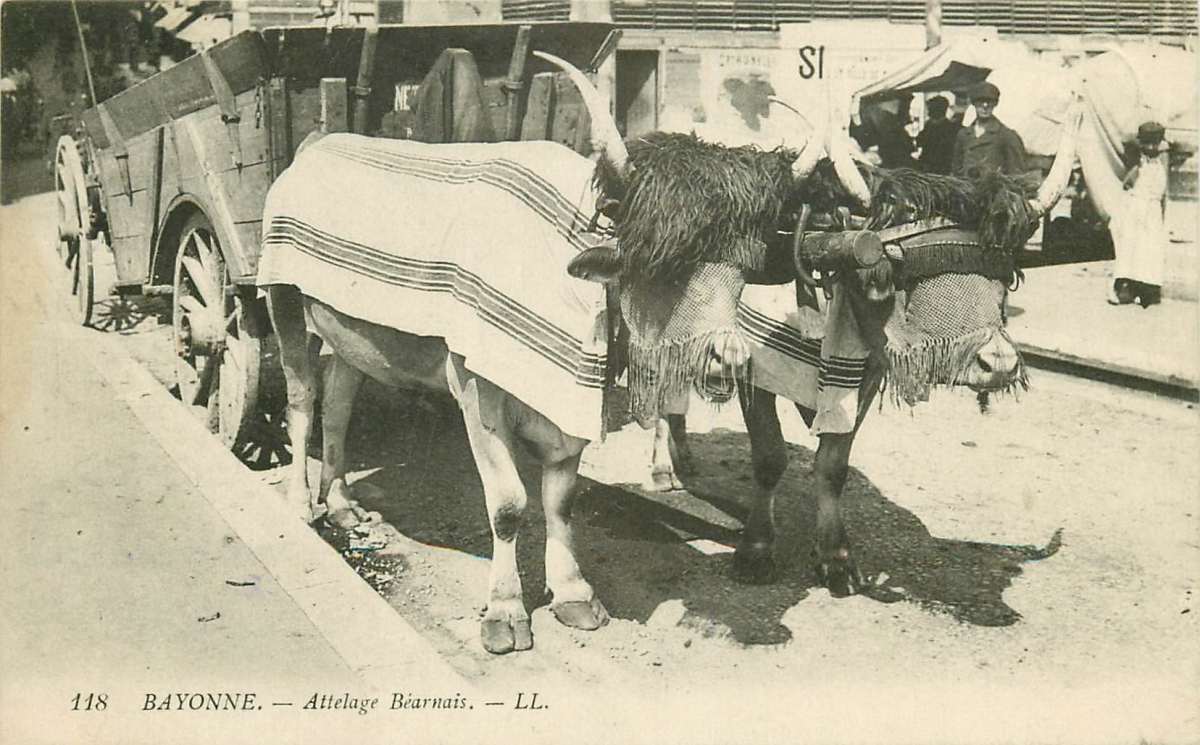

Le tombereau était bien le véhicule d'époque tiré par un cheval ou un attelage de bœufs pour les opérations de transfert. Le bâtisseur raconte, on distinguait trois types de sable, le gros grain, le sable fin et celui sélectionné pour le crépi des façades !

Mulets, bœufs ou chevaux tiraient les remorques ou tombereaux avec les moyens de locomotion de l'époque. Les premiers camions souvent issus de l'armée après guerre serviront pour certaines tâches lourdes mais pour nombre d'artisans à la peine, on ne disposait encore de ressources pour jouir d'un véhicule au gasoil.

Le kaolin était extrait à Louhossoa, et vendu au nord de la France pour fabriquer les carrelages des porcelaines de Limoges et autres faïences prisées par les particuliers.

Les matériaux utilisés pour bâtir seront ainsi le ciment puis les parpaings, la chaux et le ciment mélangés On finira par renoncer à la pierre trop chère pour la construction et disposer des parpaings et puis des briques. Dès les années 50, les parpaings creux prendront le relai de la pierre. de dix, vingt ou vingt cinq centimètres selon le chantier en cours.

Le bâtisseur rapporte encore le travail entrepris par la maison Landrieu dans le bassin de Lacq - Mourenx autour du complexe minier de l'époque, pour construire des usines en dur avec ces parpaings fabriqués à Bayonne et transportés en camion jusqu'au chantier en Béarn. Un va-et-vient continu de la maison Acheritegui à cette époque.

Si le parpaing coûte moins cher que la brique, fabriquer ces dernières est un métier récent pour ces artisans et corps de métier. On cite les tuileries de Pitoys comme encore l'argile rouge de Sutar entre Anglet et Bayonne puis encore l'usine de tuiles de La Négresse de Biarritz. C'est rappeler l'importance du rendu de ces usines pour la construction des habitations de ce temps, entre les deux guerres puis après 45 dans un secteur d'activité florissant des bâtisseurs.

On sait que bien avant le ciment, la terre glaise et les briques naturelles servirent de matériaux pour la construction mais de faible durée dans le temps et face aux intempéries. Aujourd'hui l'usage de structures préfabriquées soutenues par des plaques de métal insérées ont changé le profil du bâti et des matériaux utilisés pour le réaliser, souligne le témoin du temps. Sa démonstration est inoubliable, du sous sol, aux murs, aux réservoirs d'eau intégrés, aux toitures et isolations ajoutées le métier bâtisseur a changé de modèle.

B - Le bois du couvreur

Mais dans le bâti il y a encore le charpentier menuisier qui couvre tout édifice de ce travail.

André Etcheverry se souvient de ses débuts à 14 ans et demi comme élève charpentier trois ans puis comme menuisier au lycée technique saint André à Bayonne. et charpentier au Centre de formation professionnelle de Saint Bernard dès 1948. Après guerre le pays et Bayonne manquent de bras et de compétences pour le bâti. Le marché existe, ou le travail demande. Le journal Le Petit Basque de Bayonne assure la diffusion de la publicité du temps. Les disponibilités de formation existantes, les dates des inscriptions, et les règles à observer. Point de filles encore dans le métier. Des formations masculines. Mais le jeune André avait à peine 17 ans. Trop jeune pour le métier et le plus jeune de sa promotion. Alors il est renvoyé chez son père en attendant et la charpente attend son homme. 6 mois pour apprendre le métier de charpentier. 16 adultes par promotion. Un recrutement venu pour la plupart du Pays Basque intérieur et des Landes.

En ces établissements on apprend la charpente, la maçonnerie la plâtrerie et la briqueterie.

A la question posée au charpentier, d'où venait le bois ? La réponse suivit, de Haute-Soule ou de Haute-Lande. De pin, de sapin, mais encore d'Arudy et des Hautes-Pyrénées, pays des forêts des Pyrénées.

On trouvait encore le chêne très prisé au Pays Basque, mais encore dans les Landes, en Bas-Adour et en Chalosse.

On observait dans le chêne la qualité des mailles, comprenez la morphologie de sa nature et la vétusté de son état. On disait dit le charpentier que le chêne des marécages était plus fin, robuste et grossi plus vite, moins exposé au vent des montagnes comme celui du pays basque. Car le chêne est un arbre lourd et qui travaille sans cesse. En charpente on utilise le chêne vert et en menuiserie cet arbre est aéré , il croit d'un cm par an d'épaisseur. Sa croissance est suivie et surveillée par les forestiers et les gens du métier avec grande attention.

Autre arbre utilisé pour bâtir : le peuplier demeure un arbre léger mais ne doit pas prendre l'eau. Il y a encore le châtaignier, un arbre utilisé et dont le secret est d'éloigner insectes et araignées qui évitent cet arbre.

Les acacias, arbres résistants comme le chêne, furent utilisés jadis pour la construction mais la rareté de ce bois et donc le prix a dissuadé les acheteurs de le faire. On utilisait l'acacia pour fabriquer les timons jadis des attelages en raison de sa résistance, ainsi que pour réaliser les charrettes d'attelages..

On cite à Came, en pays charnégou, un menuisier inspiré par son métier, qui avait réalisé un plancher avec l'acacia et le ciment mélangés, une œuvre d'art de compagnonnage pour son profit personnel.

Briqué et coloré le bois d'acacia brille de mille éclats, et dans le salon d'exposition de meubles attenant où il est présenté demeure un chef d'œuvre d'ingéniosité de ce professionnel de goût et d'esthétique.

On trouve encore le hêtre comme bois importé ou que l'on trouve à Iraty -Mendive, en la région limitrophe. Pour réaliser des coffrets, le bois servait en outre à Bayonne à l'usine de Pitoys Jokari et où de nombreux plumiers encriers du passé furent réalisés ainsi avec ce bois.

Il existait encore les ormeaux, un bon bois mais soumis aux maladies et fragile. Des anciennes forêts de Marracq au Boudigau, chez la marquise de San Carlos ou aux Pastourelles disposaient de ces forêts d'ormeaux qui ont désormais disparu. Enfin le merisier, un arbre utilisé davantage en ébénisterie qu'en menuiserie.

Ces maladies qui affectèrent encore le châtaignier, et qui ont bien disparu du regard pour des raisons singulières n'ayant pas d'origine humaine comme tel et tel accroissement urbanistique passé. Un arbre malade souffre et le professionnel le jauge à la couleur et aux écorces de son tronc.

Notre témoin souligne que dans le camp saint Léon occupé par des montures de chevaux du temps des années 20 de son père, il était familier de voir les soldats des garnisons de Bayonne - Château-Vieux et Saint-André - Château Neuf, attacher aux ormeaux leurs chevaux dans ce ranch grandeur nature d'antan qu'il est difficile d'imaginer aujourd'hui en cet endroit. La proximité militaire numérique des temps de guerre et les écuries à l'air libre des étalons et pouliches montées se voyaient, se sentaient, se humaient dans les espaces verts de ce camp militaire, avant tout occupé par les soldats et leurs animaux.

Et notre nonagénaire de se lamenter encore, lorsqu'en 1939, le cheval de la maison avait été emprunté par les Allemands qui en la matière disposaient de tout pouvoir. Le cheval, véhicule utilitaire bien précieux qui traversait le temps des guerres, et résistait toujours aux temps de paix. On imagine peu aujourd'hui la place occupée par le cheval dans la ville de Bayonne de ces époques du passé. Compagnon de vie et de travail de labeur et de complicité, André cite ce souvenir qui marqua sa famille. On vit partir ce cheval mais il ne revint chez les siens qui pour leur part ne l'auront toujours pas oublié !